2025年4月24日上午,围绕“证据推理驱动下的素养发展”教研主题,化学教研组开展了一场扎实而富有成效的评课活动。青年见习教师邢璐带来的公开课《如何无中生电?——原电池的工作原理》,不仅是其年度汇报课,更为学校课题研究提供了生动案例。

为呈现高质量课堂,邢璐老师精心筹备。她反复打磨教学设计,多次优化教学流程,对课堂演示实验进行多轮改进,还设计多个版本的学生活动方案。正式授课前,认真开展试讲,并邀请教研组教师参与指导、完善细节。

课堂教学在11楼录播教室进行,课后全组移步二楼会议室进行评课研讨。

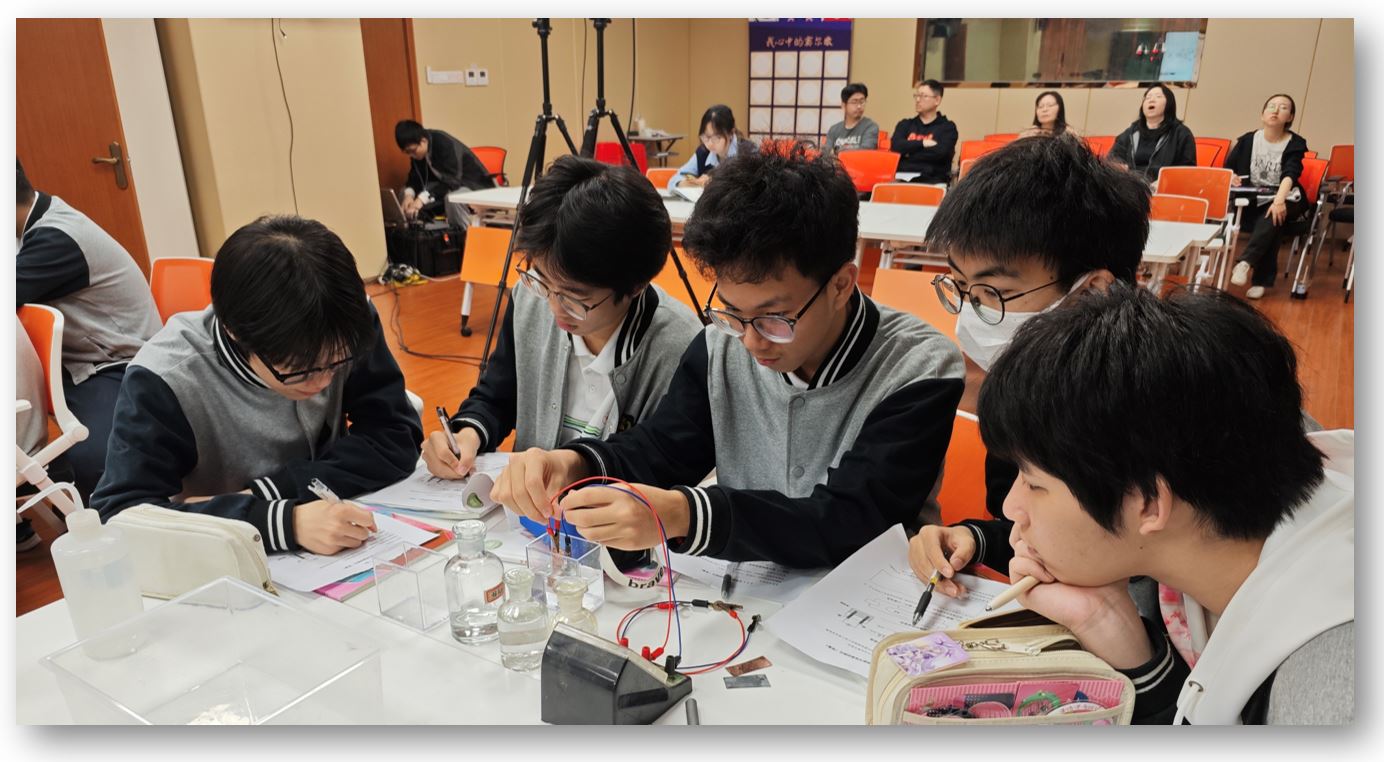

邢璐老师率先说课,分享设计思路与授课感受。她以情景线、问题线、活动线、素养线融合的设计框架,以实验探究为基石,通过盐水小车能量转化的趣味实验引入课题,引导学生观察现象、收集证据;以证据推理为路径,结合宁德时代固态电池案例,带领学生分析电池工作中的电子转移、离子迁移等微观过程,从宏观现象到微观本质层层推导,构建起科学严谨的认知逻辑。同时,在教学过程中注重原电池模型的构建,从基础的铜锌原电池装置出发,逐步引导学生归纳总结原电池的构成条件与工作原理,让学生在自主探究与合作交流中,完成对原电池模型的抽象与建构。此外,她还引导学生辩证分析技术发展利弊,深化科学、技术、社会的融合认知。但因首次开展学生小组实验课、学生略显紧张,动手能力、参与度、语言表达能力均有待提高。

随后,教研组教师展开细致点评。在教学设计上,充分肯定其教学目标的合理性,认为原电池知识与生活案例结合的思路颇具创新性,同时建议在环节过渡上进一步优化,让教学节奏更流畅。教学实施环节,老师们点赞邢璐老师扎实的专业知识和出色的语言表达,同时建议通过更多互动调动课堂氛围,放缓语速,给学生更充足的思考时间。

在教学改进建议方面,老师们提出诸多务实举措。实验与情境优化上,建议大胆更换盐水小车的电解质溶液和电池,鼓励学生自主探索电极和溶液组合,培养创新思维;问题引导环节,提前铺垫相关知识,助力学生理解。教学规范与深化方面,建议多举生活实例,让原电池原理讲解更生动易懂,同时规范专业术语使用,确保知识传递准确。

教研组长刘江锋老师总结时,对邢璐老师给予充分认可:小邢老师基本素养良好,性格温和,谦逊有礼,工作踏实认真。自见习以来,教学基本功进步明显,教学亲和力强,深受学生喜爱。希望她保持热情,不断学习提升。今天是一次评课,必定助力青年教师将快速成长,也是一次围绕原电池的交流碰撞,每个人都获益良多。希望教研组全体同仁继续保持团结互助、相互启迪的良好氛围,让“双新”理念在光明化学课堂中走深走实。