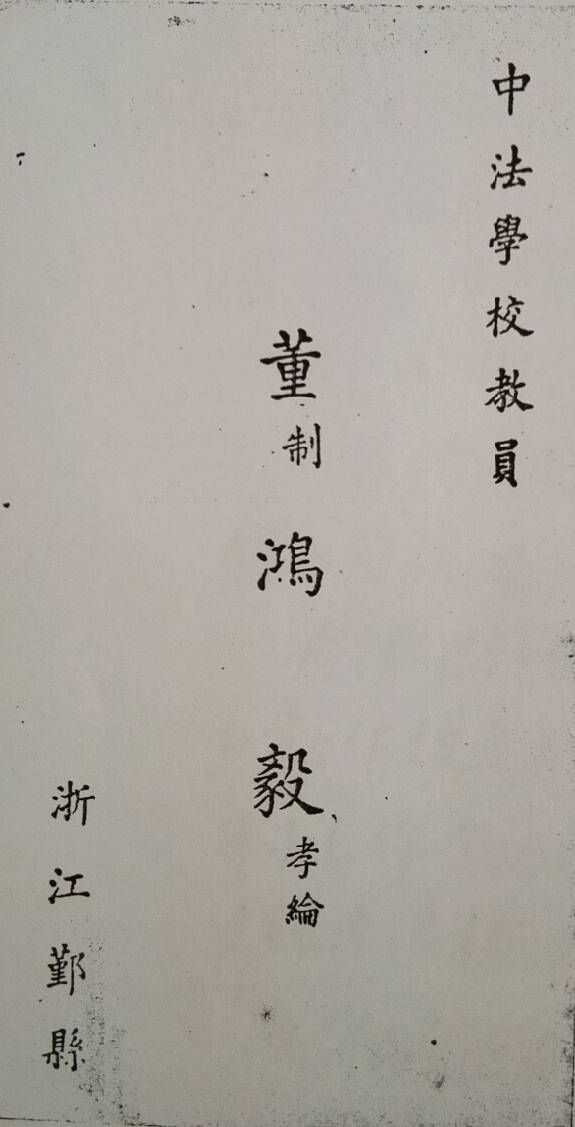

1943届校友 董鸿毅

一次偶然的机会,我在由上海中华书局于中华民国三十六年(公元1947年)发行的一本已经断了装钉线、破旧的《辞海》合订本里,发现了我不知什么时候夹入的一张旧名片。名片上的记载可见图1,可以先计算一下这张旧名片从它产生的时代起,一直到如今被我重新发现止,它所经历过的岁月究竟几多时日。我是1943年夏毕业于中法学堂的。毕业后,校长留我要在本校当小班教员,教的是法语课本第一册(Méthode I)和“自然”(中文小学教材),所以,去印制这张名片的年代,最早该是1943年的秋天或者冬天。这样看来,那张名片至今已经经历了70年出头的岁月。

一次偶然的机会,我在由上海中华书局于中华民国三十六年(公元1947年)发行的一本已经断了装钉线、破旧的《辞海》合订本里,发现了我不知什么时候夹入的一张旧名片。名片上的记载可见图1,可以先计算一下这张旧名片从它产生的时代起,一直到如今被我重新发现止,它所经历过的岁月究竟几多时日。我是1943年夏毕业于中法学堂的。毕业后,校长留我要在本校当小班教员,教的是法语课本第一册(Méthode I)和“自然”(中文小学教材),所以,去印制这张名片的年代,最早该是1943年的秋天或者冬天。这样看来,那张名片至今已经经历了70年出头的岁月。

当时,我为什么要去印制那么一张名片?似乎还有点什么小故事可以讲讲。这里首先就是一个动机问题。我现在想来那时候很可能是出于某种冲动:一踏进社会,就发现好些人为表示自己的身份,往往会送一张名片给初认识的朋友。但这又是为什么?常言说得好:“在家靠父母,出门靠朋友。”送名片给人家,一是表示友好,二是不是在必要时还会有请求帮助或提携的“嫌疑”?在当时,这好像也是一种社会时尚,我既已踏进社会,似乎也应该“入时”才行。其实,说到底,这里面有巨大的社会因素在起着作用。

新中国建立之前的旧社会,我不知道当政者有没有在关心整个国家的民生问题。根据我自己的体会,读了几年书,也没有学到什么本事,肩不能挑担,手不能提篮;文弗像读书人,武弗像救火兵;这样的一个“人材”能派什么用场?谁又能够帮你找到一个啖饭的所在?“天生我材必有用”这样的话,对我来说,不过是一句拿来作自我宽慰的话,毫无实际意义,从我小时候家里的一段时期的情况来说,当时,我父亲失业,我的两个舅舅也失业,这样堂堂的三个大男人都赋闲在家,无力赡养家小,也没有什么好亲好眷可以拉扯一把。我,一个小孩子,当然不敢去问问大人:“你们怎么办呢?”后来,总算陆续知道:大舅父由一位熟人介绍,到杭州一家什么厂里当饭司务(食堂工人)去了。小舅父后来由他的岳父出资让他在浙江山区某一个村子里开了一家杂货店度日。我自己家里,原先就是长期靠母亲在上海一家织绸厂做工维持一家生计的,我父亲后来总算由朋友介绍到芜湖一个什么单位当厨工去了。

由此,我后来得出结论:一般的老百姓说是总有一个国家可能依赖的,但是归根到底,个人的生计还是处在“自生自灭”的状态之中。我在中法学堂当了一年“教员”。1944年上学期结束,校长召我谈话:巴斯德研究院需要一名职员,你拿了这封介绍信就去上班吧。校长既没有说还有其他什么原因,也不问我“意下如何”,就这么一句话把我“调走”了。尽管我心中不大乐意:但当时我既没有胆量敢向校长提出什么疑问,也不敢断然抗命,于是也只得一句话也没有说,离开了中法。

所谓“巴斯德研究院”,在我看来,不过是上海前广慈医院的一个化验部门罢了,我的日常工作便是在柜台上接受送来要求化验或说检测的病人的血液、排泄物等,在本子上作个记录,然后让公务员送去化验室里检测,报告出来后,我再让公务员送出去给原送检测的部门或医生本人。当然,我这里也有记录,而且要求收件人员签收,偶尔也有个别外籍人士或者上海本地居民因被狗咬了一口或被其他动物抓了一把,有点伤,上门来要求防治狂犬病的注射的。如今,这个机构怎样了,是不是还在那里,请恕我不知,无可奉告。

在当时那个年代,那个“研究院”支给我这样的一个“收发员”的月薪,连一石(dan)米也买不到(1市石=10市斗),所以,书籍里被称作用“升斗小民”的人群,就应该包括那些只能赚得这样工佃的“工薪阶层”者,我心中不爽,在“研究院”当“收发员”当了几个月,干脆离职走人。事实是由朋友介绍去苏州另谋工作,但是结果去却是无功而返。

1945年上半年的几个月,是我最困难的时期。没有工作,没有经济收入,我父亲早于1943年在我就业中法学堂小学教课之前就已亡故。所以,那一段时期就靠我母亲帮人家做点裁缝制衣工作,聊以度日。大约延自8月份下旬,我万般无奈只得再去中法学堂求见校长樊尚修士请他再度帮助我介绍一份工作,我本想校长可能会对我作出一些批评来的,但出于意料之外,校长听了我的陈述之后,却是什么也不说也不问,就叫我稍等片刻,校长打了一个电话,接着就在书桌上草拟了一封信,让秘书在打字机上打好了信笺,再打信封,校长在信上签了名,摺好装入信封,然后叫我过去,把信递给我,并说:你拿此信见那家公司的负责人,可能他会让你9月份就去上班的。那家单位当时的名称叫“义品放款银行”,后来改名为“义品地产公司。”我从校长手里接过介绍信,谢过他,就向他告辞,这一别以后,我就再没有见到过他。我在那家公司里做会计工作,一直做到新中国成立以后的1950年。这位仁慈的老头,后来我无意中在报纸广告栏里看到他逝世的消息,但已经记不得在何年去世的了。

嗣后,我又经友人介绍,先后在两家私营企业里工作过。但那时候我心里已经不再害怕:我坚信在中国共产党领导下的人民政府是为人民服务的,是关心人民生计的,失业了,可以到政府的有关部门登个记,政府就会给你作安排,最后,我是在进入了上海市育才中学工作之后,才上缴了那张失业登记证的。2006年,我闲居在宁波老家时,曾写过一篇拙文,题为《今昔对比话就业》,被宁波鄞州区就业管理服务处收在《“我与就业”征文选集》里了。

如今重读唐代诗人李白写的《与韩荆州书》,觉得有点好笑,当时的李白,以一个“陇西布衣”的身份“流落楚汉”,一时不得施展其抱负,来到京城长安,上书韩愈。书信内容通篇多的是吹捧韩愈的“阿谀奉承”之辞,当然也不乏自我标榜之言。其目的不过就是希冀韩愈能够赏识他,提携他,委用他。但是我们就是不知道李白那时候有没有给韩愈呈递过自己的名片或名贴之类的东西,以便让对方了解自己是什么人,是干什么的或干过什么的,比如像我的那张名片上印就的“中法学校教员”等字样,哦!——原来这就是我当时的“头衔”。我面对这个“头衔”审视良久,不禁哑然失笑;我曾经看到过有些人名片上印的头衔,那真的是十分显赫。在名片上印上多项的显赫头衔,我也怀疑过这是不是有点炫耀、显摆或自我标榜的意思?倘若真是这样的话,那么,拿我的那个小小的教书匠头衔去炫耀,那岂不是要叫人羞死?!但是,且慢,那“中法学校”当时在上海的法租界不是挺有名望的吗?不错,确是如此,不过,请看那位“教员”:从外表上看,不过是小学生的一个大哥哥;再从学历上去看,充其量也不过是一个高中毕业生,没有什么可以拿出来“摆谱”的,如果由于我的原因而引发人们的一种想法,以为享有盛名的中法学校内原来多的是这样的教员,那岂不是有损于中法学校的盛名?所以,思来想去,当年我去印制那样的名片,实在是一种无聊的举措!

我本是一介平民,既非硕学通儒,又非社会名人,区区一张旧名片显然存放了七十多年,但毕竟成不了“文物”,老早就该清理掉,可是我曾把我身边的所有跟前中法学堂有点关联的东西全献给了光明中学校友会,所以把发现旧名片的事通报了曹炽康老师,曹老师说名片虽旧,但具有社会学意义,你可以写一点说明文字,附在一起。(2016-01-25)