母校是我们的根,是我们成长道路上的重要源头,有着人生少年时代无数值得回味和追寻的欢乐和美好憧憬。

明年,母校——光明中学,即将迎接来“1886—2016”建校130周年校庆。作为光明学子,为母校曾拥有过的辉煌而自豪,为母校今天的成就而欣慰,为母校明天的蓬勃发展而衷心祝愿!

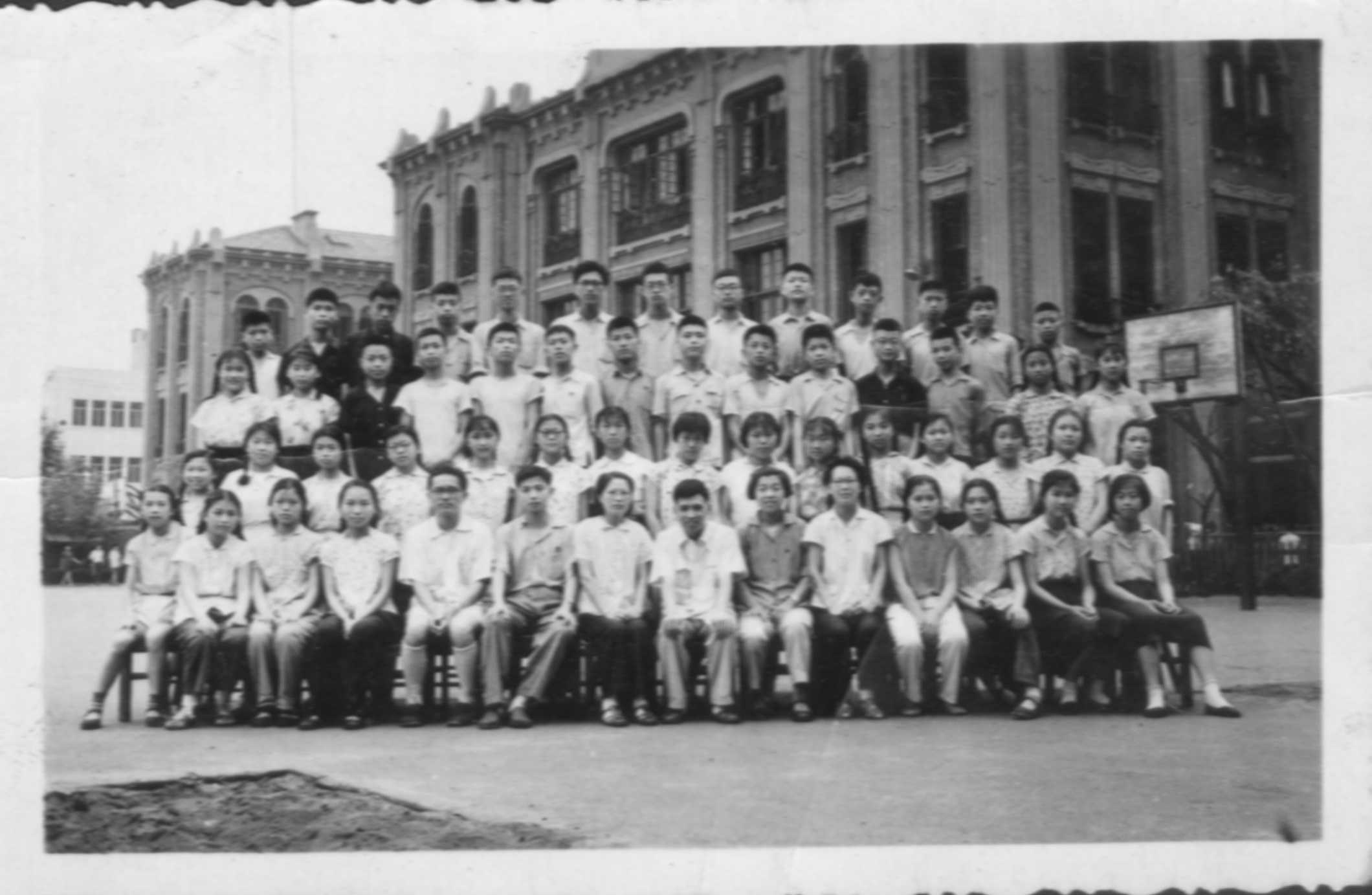

虽然,从1962年初中毕业离校已有五十三年整,在外地工作生活也长达四十年,几乎与所有同窗失去联系。十年前,退休回沪定居后,思念母校、老师、同窗之心情却越来越强烈,常常翻看保存至今的初三(3)班的毕业照,成为自己的思念寄托。浏览母校网站时,得知,母校没有留存62届初中的毕业照,当即主动将初三(3)班的电子扫描件发给校友会,通过学校网站发布到校友网页上。

图1 我们62届初三(3)班毕业照

虽然分别五十余年,我对一些老师、同窗还是记忆犹新。

如照片上的夏时老师(前排左8)、陈泽芳老师(前排左6)曾是我们的班主任。夏时老师是教授历史的,如同照片上的笑容,圆乎乎的脸上,总是笑呵呵的,与同学们很亲切,我们还去过他家玩耍,石库门的房子,屋内古色古香的清末民初的老家具,堆满书籍的书橱,我们似乎来到“老夫子”的私宅。陈泽芳老师则是政治教师,他是马来西亚归国华侨,毕业于华师大,留在上海任教。与同学们无拘无束,也是乐呵呵的。

令我难忘的是,教我们数学的刘光辉老师很棒!教学很有方法!正如照片上的他(前排左5),戴着很有气派的宽边深色镜框的眼镜,颇有学者风度。上课前,常先在黑板上出一道代数题目,让同学做好交上去,把大家兴趣先激励起来,然后再上新课。我曾和几个数学比较好的同学去他独居在五原路老洋房的家中探望病中的他,可是他虽病假,但三句话不到,却在家中的小黑板上给我们开起了“小灶”——演示两道难题给大家“开开荤”。当然不是如今的收费昂贵的“家教”,像这样爱岗敬业的老师在母校还多着呢。

夏时老师的左侧是平面几何周谦老师(前排左7),右侧相继是刚毕业的体育老师(前排右6)和语文老师(前排右5),他们都与同学关系不错。

我是1959年小学毕业考进光明中学,忆及三年的初中阶段学习生活,最大的体会是阿拉读书很轻松、很自主、无压力,可谓今非昔比。是当今的在校的中、小学生、家长,甚至年轻教师所无法感受到的。这些,得从小学毕业考初中说起。

我的小学是西姚家弄小学(近年,经笔者独自寻踪考证,得知,前身为思敬小学,1916年创办于江南古典私家花园“思敬园”内,1956年园景被毁),地处老城厢小东门,名不虚传。当时的全市小学校校舍有限,搞了所谓“两部制”,只上半天学,还有半天则是在同学家里的课外自学小组自习。

1959年时,光明中学还是邑庙区里一所最好的也是最难考的市重点中学,班主任见报考光明中学的人多,很是担心,有针对性地劝导同学报考附近的明德中学(邑庙区里名列第二,非重点)比较稳妥。考试当天,没有任何家长送考这些小学刚毕业的考生,大家都是各自步行到河南南路大境路小学考场。对当时的作文题目至今还记得——“记一件有意义的事”,与同学在考前一天一道猜想的作文考题竟然一致,因此考得很轻松。我和三位同窗如愿以偿地考入光明中学初中。

从小东门到光明中学读书,我与同窗们都是穷人家的孩子,如今平平常常的自行车阿拉想阿勿要想,来回都是“11号车”——步行,到学校起码要走要二三十分钟。冬天里,6点钟左右,天还漆黑,父母还没有起来,我就悄悄背着书包出家门了,在路途中随便吃点早点。有时,手中拿着语文或俄语书,边走边背。进校门后的第一件事,就是去教师食堂外的自来水龙头淘米、放米入蒸饭盒送入食堂,然后才到教室早自习。即使放学时遇到下雨,家长也不会有空来校送伞,我脱下布鞋,光着小脚,在金陵东路的骑楼下走回家。难板舍得花3分钱,走到浙江南路站(在八仙桥站乘需6分),乘有轨道电车到十六铺。

初中三年,作业量不是太大,我一般于下午在学校里就能完成。午饭后,教室有两三桌都是我们男同学打桥牌的好辰光。期末考试阶段也没有那样的紧张,有时还会一起到附近的青年会图书馆阅览室复习。记得有一次在校图书馆借到一本新到的苏联小说《叶尔绍夫兄弟》,而第二天要考“俄语”,健身房里都是在复习功课的同学,唯我悄悄在一旁看了半天小说,下午才匆匆复习了一下,由于我的平时学习还可以,考试成绩居然还是“5分”(当时5分制,即为优等)。

家境较好的同学,下午放学后,则会相约去附近电影院看电影。

初中三年, 学校从没开过家长会,当然更没有“家访”什么的了,几乎也没有家长去过学校与班主任联系,校外也不存在“家教”市场。而课余的初中阶段教辅书品种也很少,畅销书中,我印象最深刻的只有几何、代数类教辅书。当时新华书店也卖旧书,我仅买过一本几何教辅书,就是买的是旧书。

当时我们的课外活动也很充实,很有意义。初二时,我和老八班的张侯,经冯玉英同学推荐还参加了市少年科技指导站每周一次的的电工组活动,冯玉英同学比我们早一些时候,参加过测绘组活动,为此,她对测绘感了兴趣,初三毕业时她考入铁道中专。

科技活动安排在下午4点左右,两节课后,我和张侯同学会从学校淮海东路一直往西步行,约半个多小时到达少科站(岳阳路1号)。活动结束,天已黑,我们才乘足4分钱的26路无轨电车,另一半路程,再步行到家。暑假里参加活动,我则是中午就冒着烈日,从小东门的家中出发,到大东门,沿着复兴东路、复兴中路一直往西,基本上也得花一个半小时,才能到达少科站。整整两年,我没有缺席迟到过一次,至今,我还记得辅导我们的是邵忍志老师。

十年前,我特地“故地重游”,去岳阳路少科站,门口保安告诉我,邵忍志老师一直在少科站工作,退休后还常来单位。

周日,重心也不在学习上,我基本上是跑书店多,买装矿石收音机的旧书,跑去牛庄路淘旧零件,与邻居小伙伴,爬上屋顶拉共用天线,装矿石收音机。在初中阶段,我们还有校外劳动,但也不需要老师操心,到时,同学们会自己直接去新开河的“文士原珠笔厂”,我是组长,总是第一个提前半个小时到厂与老师傅取联系,做劳动准备。结束时,又主动做好扫尾工作,收拾好工具,最后一个离开。

我还是班级的报刊义务发行员,当时邮局的工作也很到家,暑假期间的《青年报》,邮局会根据我提供的订报同学的住址直接投递给他们。开学后,又集体投递到学校,由我分发给同学。

一九六二年初中毕业时,国家正当最困难时期,大中院校纷纷减少招生数量,有的中专、技校甚至停招、停办。

我根据家庭经济原因,瞒着家长,第一志愿,我“擅自”填报了声誉卓著的国防工业重点中等专业学校——上海船舶工业学校,第二志愿才是光明高中。当时黄浦区预填该校的同学非常多,教导主任还劝大家赶快改志愿。但我正式填报时,第一志愿依然是“上海船校”。至今我还记得当年语文的作文题是写一封信,喜欢看报、矿山收音机里听新闻的我,立即结合当时台湾海峡形势为主题,给福建前线的解放军写了封信。可能我的“信”恰到好处,为我语文增分不少。最终,我被“上海船校”录取。进校后才得知,“上海船校”在我们黄浦区的录取率是24:1,才使我一惊。

在“上海船校”,我同样是品学兼优的光明学子,先后任班级学习委员、团支部宣传兼组织委员、劳动委员。1966年毕业前,经全班同学自主投票评选,获学校首次颁发的“三好学生”称号,全班40名同学,仅有三位同学获得。

值得自豪的是,中专毕业后,我赴辽宁工作,在相当艰苦的条件下,全过程参加了我国首艘核潜艇的试制工作,1970年12月26日下午,参加了091首艇的下水仪式,至今记忆犹新。

图2 1970年12月26日,我国首艘核潜艇在浮船坞上(今已退役)

1972年12月,在厂、校领导的直接关心下,有幸从辽宁调回刚从上海搬迁到江苏镇江的船校(今江苏科技大学)工作,这可能是与我在校期间曾“品学兼优”以及在往后工作的“行远自迩”有关。鲜为人知的是,半个世纪来,我身边不乏“光明学子”。除我之外,“船校”里还有多位我们初中阶段的“光明学子”,他们都是我的学长,我的老师,甚至我的同届同窗。1960年以前,他们初中毕业时,可绝对是从光明中学被“好中选优”保送去船校的,他们毕业后就留校,成为高校的副教授。有位董全德老师还被调任中船总公司九江船舶高等职业学院院长。有位从外地调来学校船舶动力工程专业的徐美玲,教授,她是五十年代的“光明学子”。

令人意外的是,近年来,从光明中学网站上的毕业生名录中得知,“上海船校”的同班还曾同寝室的陈运胜同学,是来自光明62届初三(6)班,毕业后,班级中唯一分配在上海708研究所从事船舶设计工作的陈同学,往至今不曾有机会告诉他这一“秘密”呢。而另一位光明62届初三(4)班宋逢明同窗,文革后,研究生毕业,也应聘来到已改大学的“镇江船舶学院”任教,成为我的同事,他与董全德老师搭档,曾任管理系副主任,数年后,又去北京读博,留清华任教,现在成为知名的经济学家——宋逢明教授。尽管他在“镇江船舶学院”任教时,我就知道他是同届“光明学子”,但一直未曾有机会相识相会。当然,宋教授也不曾知道我这样的“小人物曾是他的同窗、同事。(有关宋同窗的杰出成果光明校友报上曾刊登过)。

走向社会的初、高中“光明学子”,即使因各种原因未能上大学,通过自己的不懈努力,在各行各业也会有出色表现,为社会做出自己的贡献即使一个普普通通的老“中专生”,工程师,同样“能文能武”,同样有所作为,毫不逊色。见近几年来的传媒报道,大学生、研究生就业机会并不佳,而富有实践经验的中专生却很抢手,已经证明,学历不是总与业务能力成正比的。

我退休已十年,却“键”耕不辍,开始了草根的城市记忆之“旅” 。在花甲之年,改学“文史”,钻进了“故纸堆”,痴迷于“城市记忆拾遗”,近年,还小有收获,如,“二战期间的峨嵋路400号”,“军直营慰安所寻踪记实”的发表,在中外学术会议上得到中外史学专家的肯定,被诸多媒体报道和转载。我的成果,还得到上海历史学会副会长、上师大的苏智良教授(刚获得"2015年上海市教书育人楷模")支持和称赞,成为朋友。叫板上海知名上海史研究员的“申城首个外国领事馆遗址究竟在何处?”草根之作,也为上海地方史学专家所肯定。“史海钩沉‘思敬园’”一文,图文完整地“找回”了差点“失传”的被园林史著和上海地方志上“园况”语焉不详,且“废园年代”“无考”的江南古典私园——“思敬园”。填补了在园林史著、地方史中被“遗忘”的“缺失”。我的退休生活——草根的城市记忆之“旅” 还在继续。

金秋十月,分别50年后的1965届光明高中同学将在母校欢聚,他们的初中同窗——62届光明初中同学同样期待着这一天!

天各一方的同窗之间,半个世纪以来,大都没有机会相会,毕业分手时还正是一群十来岁的活蹦乱跳的姑娘和小伙,可日月风霜那么无情,如今乍一见面,他们间还能相认吗?

让人忽然想起贺知章的《回乡偶书》的诗句:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”

图3 在中日韩三国专家会议上发言(2014年2月8日)

附:

周新民,生于1945年,船舶工程工程师。1962年毕业于光明中学初三(3)班,1966年毕业于上海船舶工业学校船体制造专业,赴渤海造船厂参加我国首艘核潜艇试制。1972年12月调回母校(1970年学校奉军令由上海迁江苏镇江,今江苏科技大学)工作。曾任先后任生产实习指导教师、车间主任、船舶工程系办公室主任、教材科科长和科技信息中心工程师。长期从事舰船科技情报、行业标准情报研究工作。在专业期刊上曾发表专业论文、专业综述等专业文章约50余篇,专业译文约20篇。曾为上海市、江苏省档案学会会员。退休回沪定居后致力于自己身边的城市记忆拾遗。社会影响较大的代表作有:“军直营慰安所寻踪记实”、“史海钩沉‘思敬园’”、“申城首个外国领事馆遗址究竟在何处?”等。