春光明媚的四月里,我们65届高三(2)班的20多位同学在母校相聚了。阔别四十多年后,昔日的同窗好友们重逢时谈论最多的话题是当年在光明所受到的良好教育对自己人生道路的深远影响。

高中毕业后,我与同班的其他五位同学分别考入复旦大学理科的几个系,我进的是物理系。一个偶然的原因使我得以在1970年大学毕业时留校工作,走上了教书育人之路。作为“文革”前进校的最后一届学生,我们在大学本科学习期间其实只读了一年书,要想在复旦这样的高等学府真正站住脚,谈何容易?但高中阶段在光明打下的扎实基础和逐步养成的自学习惯,使我在以后的工作中硬是一步步将“文革”造成的专业知识缺失一一补了起来,在教学和科研两个方面都取得了一些成绩。

十年浩劫给我国的教育和科学事业造成了人才断流的恶果。中央领导审时度势,作出了打开国门、派遣大量留学人员出国深造的果敢决策。凭借自己在学校组织的青年教师选拔考试以及教育部统一命题的公派出国留学人员外语考试中的不俗表现,我被列入学校首批派遣人员名单,经已故著名物理学家谢希德教授亲自推荐,于1979年10月赴德国亚琛工业大学第二物理研究所进行为时两年的访问工作,学习当时在国际上刚兴起的表面物理研究技术。这对我来说,既是难得的机遇,又是严峻的挑战。在国内工作,碰到不懂的问题随时可请教身边的资深学长;但到了国外,对方将你视为合作伙伴,只负责解决设备条件等硬件问题,真正学术上的难题,还得靠自己反复琢磨后提出可行的解决方案与对方一起讨论。在很大程度上得益于自己的自学能力,我不辱使命,在两年出访期间与德国同行联名发表了我学术生涯中最早的两篇论文。

1981年10月回国,恰逢我们实验室新引进的两台价值逾百万元的大型电子能谱仪到货,使我刚从国外学到的研究技术有了用武之地,与同事和研究生们一起开始了国内最早的表面物理实验研究,在谢希德和王迅两位院士的领导下,从零开始将复旦的表面物理实验室逐步建成我国专门从事相关研究的两个国家重点实验室之一。在此建设新学科的过程中,我挑起了教学和科研两副担子,为研究生开设了《表面物理》、《专业英语》等课程,并承担了来自第三世界科学院、国家863计划、国家自然科学基金委和上海市科委的多个研究项目,在为国家培养高级专门人才的同时,先后在国际学术刊物上发表了逾百篇学术论文,与同事合著了一本英文版的研究生教材Surface Physics and Surface Analysis(表面物理与表面分析),取得了一批为国际同行专家认可的学术研究成果,在上世纪八、九十年代与同事们一起先后三次获得国家教委科技进步二等奖,2003年获得上海市科技进步一等奖。

2007年8月,在因承担国家自然科学基金项目而比法定退休年龄延长聘用一年期满后,我从复旦大学教授的岗位上退了下来,离开了教学和科研第一线,但仍未脱离原先的课题组,继续为学生们解疑答惑、修改论文,发挥着自己的余热。

回顾自己几十年走过的路,我深感基础教育对事业发展不可或缺的重要作用。千里之行,始于足下。如果没有当年在光明打下的扎实文理基础,我就不可能有此后几十年的学术成就。有感于此,我要深情地说一声:谢谢您,母校光明中学;谢谢您们,已仙逝和仍健在的昔日的老师们!

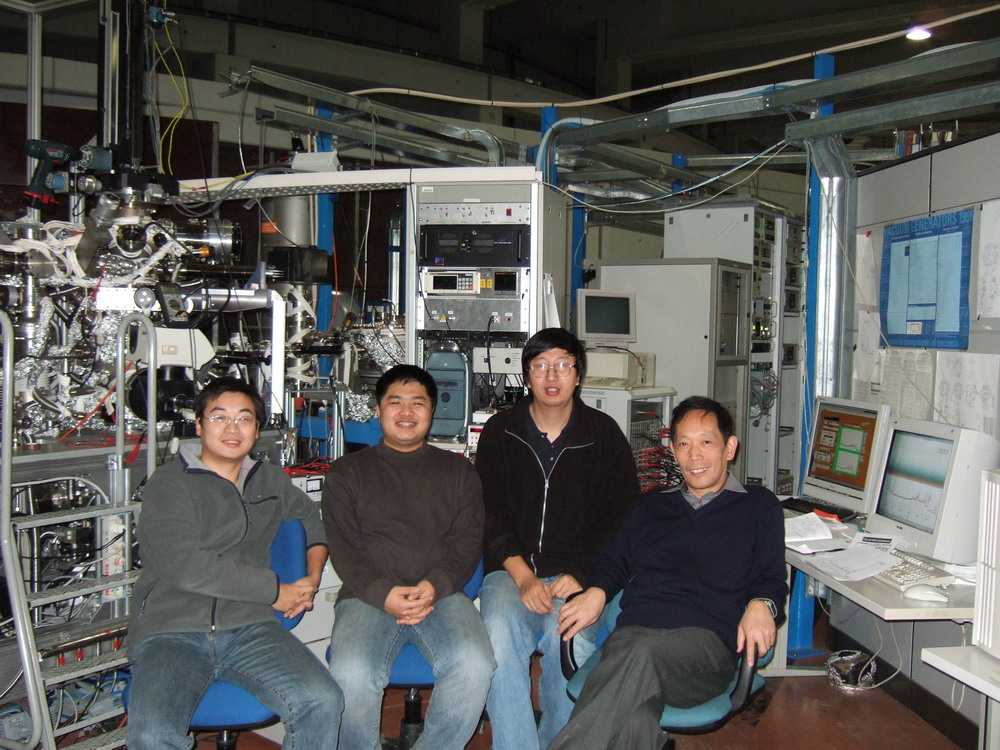

照片说明: 2005年冬,本文作者(右一)带领学生在位于意大利的里亚斯特市的第三代同步辐射设施ELETTRA进行表面物理实验研究